Sejak para brahmana Hindu pertama kali datang ke Jawa (sekitar tahun 50 Masehi), mereka mendirikan perkampungan di pantai sebelah barat Jawa, atau disebut Pulo Jawi, di desa Banten, dipimpin oleh seorang pangeran bernama Astina. Istri dari pangeran pertama ini, yang selanjutnya menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran, disebutkan bernama Bramani-wati.

Dari pernikahan itu lahir seorang anak bernama Tritrustho. Sebagai seorang pemuda religius, ia kemudian pergi ke Dekhan (Cola Mandala) untuk mengabdi pada raja Saliwahana, sebagai Saka (guru ajaran Buddha), dan untuk mempelajari rahasia (mistikus) agama Buddha.

Setelah dia diangkat menjadi pandita Buddha, dia memperoleh nama Aji (Haji) Saka, pemimpin pemujaan atau Saka Buddha. Dia kemudian meminta izin kepada Saliwahana, untuk pergi ke Jawa dalam rangka menyelesaikan dharma Buddha.

Ia memilih Jawa bagian tengah sebagai simpul tujuannya dan berlabuh di pantai utara Jawa, mendirikan sebuah perkampungan dekat muara sungai bernama desa Waru, dekat kota Rembang (kejadian berlangsung pada 14 Maret tahun 78 M). Dia lalu meninggalkan sebagian kecil pengikutnya di sini untuk menjaga sampan.

Sebelum keberangkatannya menuju Jawa, Aji Saka telah memperkenalkan penanggalan waktu yang digunakannya pada saat itu di Dekhan, dan menganggap hari pelabuhannya di Jawa sebagai hari dan tahun pertama penanggalannya (tahun Saka).

Setelah berlabuh, pada kesempatan pertama ia bersama penduduk desa pergi ke gunung terdekat bernama Gunung Kendeng, untuk menjelajahi daerah itu. Semuanya masih rimba dan ditumbuhi hutan belantara, tetapi dari kejauhan Aji Saka melihat sebuah area terbuka (omba ara-ara). Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke sana, tetapi karena khawatir menghadapi banyak kesulitan, dia meninggalkan barang bawaannya di Gunung Kendeng, di bawah penjagaan utusannya yang setia, bernama Sembada. Dan untuk berjaga-jaga melawan binatang buas, Aji Saka menitipkan sebuah senjata kepada Sembada, seraya memberi perintah untuk tidak memberikan senjata itu kepada siapa pun, dan mengembalikannya kepada dia sendiri.

Setelah menentukan arah mata angin di mana area terbuka itu berada, ia dan pengikutnya bergegas berangkat, memotong jalan menuju arah wilayah itu. Sesampai di wilayah yang dituju, Aji Saka membangun sebuah desa dan memberinya nama Blora. Setelah menyelesaikan semuanya, ia mendirikan kerajaan Medang yang dijuluki Kamulan, (menurut legenda lain, Mendang dijuluki Kamulahan) dan menyatakan dirinya sebagai raja Medang. Dia kemudian memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke tempat bernama Purwodadi (Grobogan), tidak jauh dari desa Blora.

(Menurut legenda lain, ketika Aji Saka tiba di Jawa, kerajaan Medang sudah ada. Ia dan pengikutnya tinggal di kerajaan ini, membunuh sang raja lama (Dewata Cengkar), memproklamirkan dirinya sebagai raja Medang yang baru, lalu memindahkan ibukota dari Blora ke Purwodadi.)

Setelah beberapa waktu berada di Blora, Aji Saka teringat bahwa ia telah meninggalkan utusannya Sembada yang bertugas menjaga barang-barangnya di Gunung Kendeng. Dia belum membutuhkan barang-barang itu, tetapi ia sangat membutuhkan senjata yang dibawa Sembada. Aji Saka lalu memerintah utusan yang lain bernama Dora, dengan membawa senjata yang lain, untuk segera bertemu Sembada dan menukar senjata itu untuk dibawa kembali kepadanya.

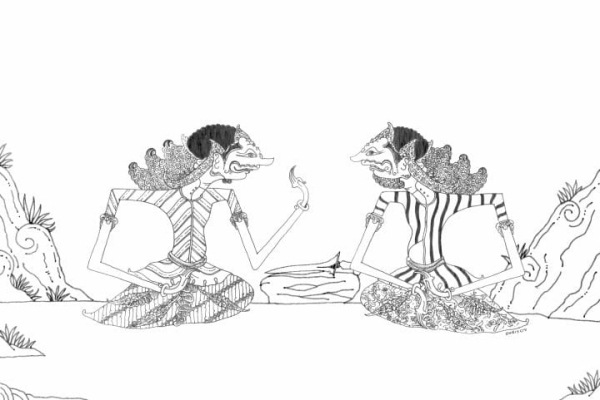

Ketika Dora tiba di tempat dimana Sembada yang setia menunggu berada, Sembada menolak untuk menyerahkan senjatanya kepada Dora, dan mengatakan kepada Dora bahwa Aji Saka memerintahkannya untuk menjaga senjata itu dan akan mengembalikannya jika diminta Aji Saka sendiri secara langsung. Dora menjawab bahwa Aji Saka telah memerintahkannya untuk memberi Sembada senjata lain dan untuk mengembalikan senjata yang dibawa Sembada. Dora-pun memaksa karena patuh kepada Aji Saka. Karena keduanya ingin mematuhi perintah yang diberikan kepada mereka, perselisihan terjadi dan dimulailah perkelahian untuk memperoleh senjata. Karena sama-sama berani dan sama kuatnya, mereka saling melukai dan akhirnya saling membunuh.

Sementara itu, Gunung Kendeng hanya berjarak beberapa jam perjalanan dari Blora, dan Dora belum juga kembali. Aji Saka kemudian teringat akan perintahnya kepada Sembada, agar senjatanya tidak diberikan kepada orang lain dengan dalih apa pun. Menyadari akan kesetiaan kedua utusan, dengan bergegas ia menyusul ke Gunung Kendeng untuk mencegah perselisihan di antara mereka. Tetapi sesampai di tempat itu, dia mendapati kedua utusannya sudah tergeletak di tanah bermandikan darah. Aji Saka memang dapat mengetahui alasan perselisihan itu, tetapi mereka terlanjur sudah tak bernyawa. Aji Saka merasa bersalah karena memberi perintah yang menimbulkan pertentangan pada kedua utusannya. Dalam hatinya ia sedih atas kejadian itu.

Untuk mengenang tatanan dan sabda pertamanya sebagai seorang Raja, yang pada akhirnya malah berdampak celaka, ia kemudian memotong kulit pohon, di mana kedua mayat utusannya itu diletakkan untuk sementara waktu, dan menulis sejarah tentang apa yang terjadi, kalimatnya sebagai berikut: Hana caraka, data sawala, padha jayanya, maga bathanga. (Ada utusan, memperebutkan, kekuatan mereka sama, mereka akhirnya menjadi mayat)

Aji Saka kemudian membaca ulang tulisannya, namun tulisan itu membuatnya terkejut, karena di dalam empat kalimat itu, semua bunyi vokal terwakili. Untuk meyakinkan dirinya tentang hal itu, ia mengucapkan setiap suku kata dari setiap kalimat secara terpisah sebagai: ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga. Setelah beberapa saat mengheningkan cipta, Aji Saka memutuskan untuk menggunakan suku kata ini sebagai sistem tulisan baru di Jawa, dan sebagai pengingat kedua utusannya yang setia.

Ekstraksi buku “Legenda Jawa”, H.A. van Hien, 1912

Tentang penulis: Totok Supriyanto merupakan pemerhati budaya

*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab Bloranews.com